FCPのアフレコ機能 1 Macへの音声入力設定

Appleの動画編集アプリFinal Cut Pro(ファイナルカットプロ 以下FCP)には、アフレコ機能があります。簡易な録音機能なので、しっかりとしたナレーション録音などにはより本格的な録音用のアプリを使った方が良いように思いがちです。

しかし、録音作業自体は、ノイズを極力抑えたクリアな録音で、音声のクリップを避け、最適なサンプリング周波数と量子化ビット数で収録できれば問題ありません。そして、これらの要素はFCPのアフレコ機能というよりも、むしろその手前となるMacへの音声の入力によって決定します。今回は、Macへの音声入力設定について記載します。

INDEX

Macのオーディオ入力

Macへの音声入力には、いくつかの方法があります。MacBookシリーズのようにマイクが内蔵されたモデルであれば内蔵マイク。そして3.5mmミニプラグを搭載したモデルであれば、そこからのアナログ入力。そしてUSB端子からのデジタル入力が主な方法です。

ナレーターによるナレーション録音以前の仮ナレーションの録音であれば、MacBookに内蔵されたマイクや、3.5mmミニプラグからの音声を使うのが手軽です。また、iPhoneをマイク代わりに使うこともできます。

より高音質な録音を行う場合は、オーディオインターフェイスを追加して、ある程度以上の品質のマイクを使用するのが望ましいです。逆にいえば、録音時の音質はマイク、マイクアンプ、そして音声信号をデジタル化するADコンバーターの性能によって決定し、録音するアプリに何を使うかよりも、これらの機材の品質と設定が重要になります。多くの録音用アプリでは、アプリ上からオーディオインターフェイスの設定を行いますが、FCPでアフレコを行う場合はMacの音声設定でオーディオインターフェイスの設定を行います。

Macへ入力する音声としてどの機材からの入力信号を使うかを選択するのは、「システム設定」の「サウンド」から行います。

「システム設定」の「サウンド」画面

102_fig_01が「サウンド」設定画面です。画面中央の「入力」というタグで、入力する音声の設定をします。この画面では、「ZOOM U-24 Driver」というUSB機器が選択され、ZOOMというメーカーのU-24というオーディオインターフェイスが選択されていることを示しています。

ある程度のグレードのものであれば、USB接続可能なマイクも良好な収録が期待できるのではと思います。USBマイクは、マイクとオーディオインターフェイスが一体化したものです。それぞれのパーツの品質が十分であれば、良好な収音結果が期待できます。

Audio MIDI設定

「システム設定」の「サウンド」で設定できるのは、音声入力をする機器の種類だけです。そこから得られる音声をどのようにデジタル化するかといったサンプリング周波数や量子化ビット数は、Audio MIDI設定というユーティリティアプリで設定します。AudioMIDI設定は、Macintosh HD→アプリケーション→ユーティリティにインストールされています。

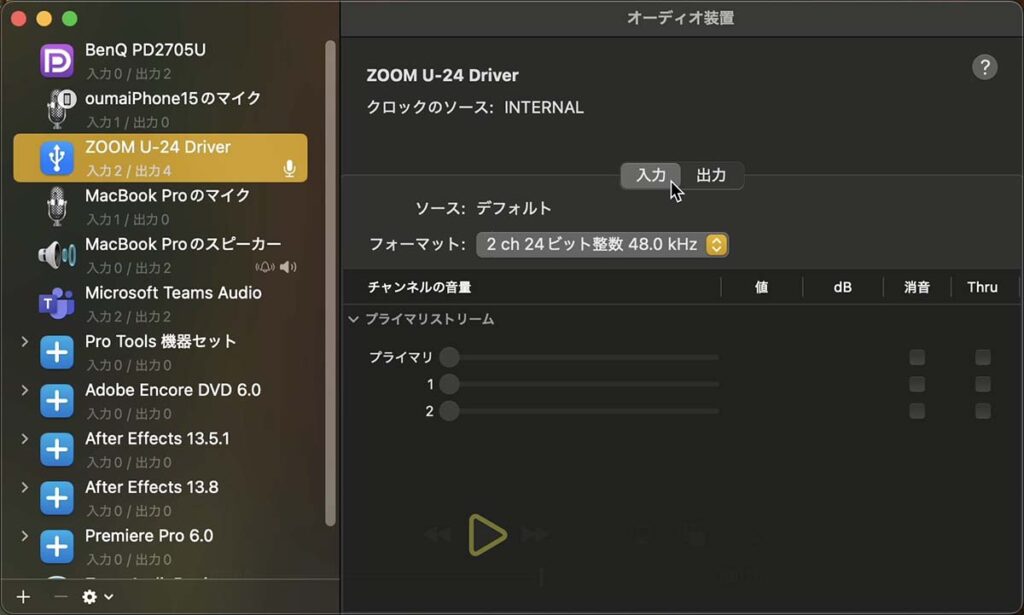

AudioMIDI設定を開くと、Macに接続されたオーディオ機器のリストが左列に、選択した機器の設定がその右側に表示されます。ここでは、ZOOMのU-24の設定を行います(102_fig_02)。

設定するオーディオ機器を選択して、入力タブを選ぶ

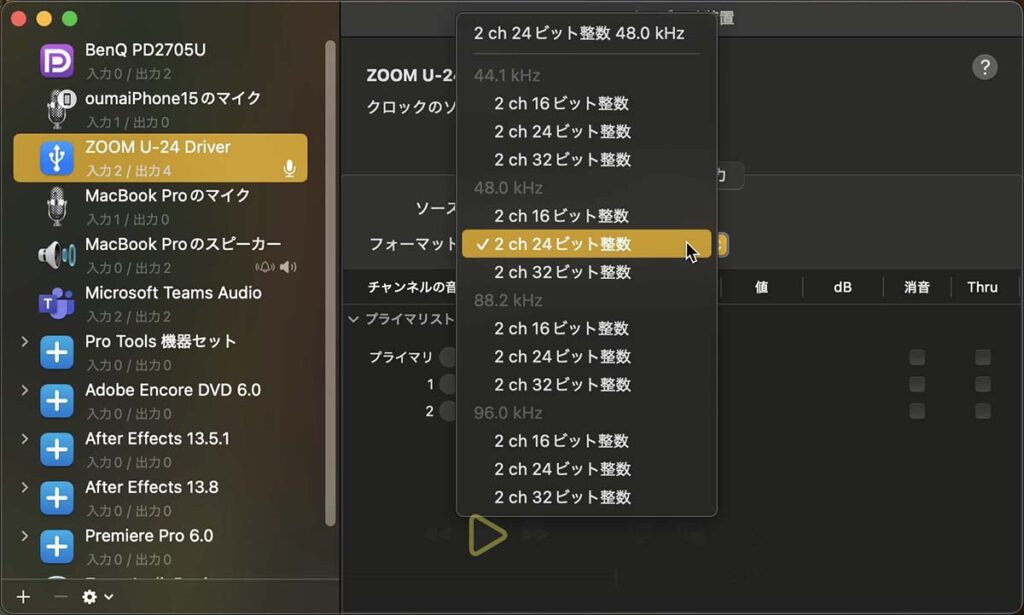

AudioMIDI設定画面の「入力」タブを選択し、「フォーマット」部分をクリックすることで、そのオーディオ機器で選択できる設定がリスト表示されます。リストの中から希望の設定値を選択します。

ZOOM U-24は2チャンネル入力のオーディオインターフェイスで、96kHz、24bitまでの設定が可能な機材です。102_fig_03では32bitという値が表示されていますが、この設定に対応しているのかは怪しいです。ZOOM U-24の場合は、44.1から96kHzまでの16bitか24bitから選ぶのが無難だと思います(102_fig_03)。

「フォーマット」からサンプリングレートと量子化ビット数を選択する

サンプリング周波数と量子化ビット数

サンプリング周波数は、アナログ音声信号をどのくらい細かく細分化してデジタル化するかという設定で、1秒間ごとの細分化する値を示します。この数が大きいほど時間方向で細かくデジタル信号に変換するため、高い周波数の音、つまり高い音の再現が良好になります。

量子化ビット数は、音の大きさをどの程度細かく細分化してデジタル化するかという設定で、この数字が大きいほど音量の細かな差を記録することができます。

サンプリング周波数は、その数字がそのまま”1秒間をどれほど細かく細分化するか”を示すのに対し、量子化ビット数は”2の何乗か”で表されます。

オーディオCDのサンプリング周波数は44.1kHz、量子化ビット数は16bitです。1秒間を44,100に細分化して、それぞれの音量は2の16乗、つまり65,536段階の音量データとして記録しています。オーディオCDは近年ではあまり使用されなくなりつつありますが、一つのデジタル音声メディアの規格として十分に検討されたものであると考えると、このサンプリング周波数と量子化ビット数はデジタル音声を作成する際の一つの目安にして良い値だと思います。

人間の聞き取れる音の高さは、高音で2万Hz、低音で20Hz程度と言われています。CDの44.1kHzは、高音域の2万Hzをデジタルデータ化するにあたって倍の4万以上のデータ量があれば(ギリギリ)2万Hzの音声波形が再現できるという考え方に基づきます。88kHzや96kHzといったより高い値でサンプリングする機材もありますが、編集時の余裕を確保する目的や、高音域の波形をより忠実に再現する目的で高いサンプリング周波数を設定しているのだと思います。実際のところ、オーディオCDを聴いて44.1kHzでは高音域の再現が足りないと感じることはなく、デジタル音声作成時のサンプリング周波数として十分な値だと思います。

一方の16bitという量子化ビット数の根拠については詳しくは知りません。恐らく、人が聞き取れる音量の幅である0から120dB程度までをデジタル化するにあたって、データ量も勘案した結果の値だと思います。実際にCDを聴いて、16bitでは音量方向の解像度が不足すると感じることはなく、デジタル音声作成時の量子化ビット数として十分な値だと思います。

撮影機材や編集アプリで多く使われる設定は、サンプリング周波数48kHz、量子化ビット数が16から24bitという値です。48kHzという値はオーディオCDの44.1kHzを上回っているので、オーディオ信号の時間方向での伸長処理をおこなわないのであれば十分だと思います。

一方の量子化ビット数は、編集時の音量の調整は必須の作業内容と言ってよく、レベルオーバーによるクリップを避けるために、やや小さめに録音した音声の音量を上げるといった作業を考えると、余裕を持った量子化ビット数で収録しておきたいところです。つまり、量子化ビット数16bitという音量の解像度の完成データを得るには、収録素材には16bitよりも大きな量子化ビット数の設定が必要になり、24bitでの収録が望ましいといえます。16bitの65,536段階に対して24bitは16,777,216段階のデータ量があり、十分なデータ量があるといえます。

まとめ

FCPのアフレコ機能を使う際のオーディオ入力設定は、入力ソースを「システム設定」→「サウンド」で行います。また、サンプリング周波数や量子化ビット数の設定は「Audio MIDI設定」というユーティリティアプリで行います。

サンプリング周波数や量子化ビット数の設定は、要求される音声のクォリティにもよりますが、48kHz24bitを一つの目安にして良いと思います。

次回はFCPの「アフレコで録音」機能使用時の各設定などを確認します。